Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Итоги

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Итоги

Филателист-историк из Санкт-Петербурга Владимир Федорович Нелепин завершает свой рассказ об истории Великой Отечественной войны, отображенной на почтовых марках и конвертах.

* * *

Военно-политические итоги войны

Победа СССР в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение. Отразив нападение нацистской Германии и её сателлитов, СССР внёс решающий вклад в их окончательный разгром и освобождение народов Европы от германской оккупации и фашистских режимов.

Около 7 млн советских воинов участвовали в освобождении 10 европейских стран. Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн мировой истории. СССР потерял в ней около 27 млн человек (часть из них – гражданское население, погибшее в германских лагерях смерти). Эти потери составили 40% всех людских потерь во 2-й мировой войне.

Рис. 131. Блок марки России, 70 лет Международного Военного Трибунала в Нюренберге, 2016г.

Около 1 млн советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тыс. городов и посёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд руб. (в ценах 1941 года).

Всего на оккупированной территории было разграблено 427 музеев. Только на территории РСФСР похищено или уничтожено 1 млн 177 тыс. 291 единица хранения; 13 тыс. музыкальных инструментов; библиотеки потеряли около 180 млн экз. книг; из архивов вывезено или уничтожено 17 млн дел; полностью разрушено более 3 тыс. памятников архитектуры.

Материальные потери советских вооружённых сил по основным видам вооружения достигли: около 96,5 тыс. танков и САУ, свыше 317,5 тыс. орудий и миномётов, около 88,3 тыс. боевых самолётов. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, тогда как союзники за всё время войны разгромили и пленили 176 дивизий.

Безвозвратные потери Германии и её союзников на советско-германском фронте составили свыше 8,6 млн человек (80% общих потерь).

На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника – до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75% самолётов, 74% орудий и миномётов. При этом союзники утверждают до наших дней, что это они выиграли войну(?).

1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам. Нюрнбергский процесс шел с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года (рис. 131).

Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде. Все это и дает право называть Нюрнбергский трибунал главным судом ХХ столетия, который поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.

Сам Международный военный трибунал состоял из четверых членов и их заместителей - по одному от Великобритании, СССР, США и Франции. Председателем трибунала на единственном заседании в Берлине был выбран англичанин Джеффри Лоуренс. Из 24 подсудимых 1 октября 1946 года двенадцать человек были приговорены к смертной казни через повешение. Три человека получили пожизненное заключение, два человека были приговорены к 20 годам тюрьмы, один - к 15 годам и один - к 10 годам. Еще троих подсудимых оправдали.

На протяжении всей войны фронт и тыл представляли собой единый многонациональный боевой лагерь. Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена военно-экономическим превосходством СССР над Германией и её союзниками. За годы войны советская промышленность произвела оружия и военной техники в 2 раза больше и лучшего качества, чем Германия. С 1 июля 1941 по 1 сентября 1945 гг. в СССР было выпущено 112,1 тыс. боевых самолётов, около 102,8 тыс. танков и САУ, свыше 830 тыс. орудий и миномётов.

Большой вклад в организацию военной экономики внесли народный комиссары СССР: Б. Л. Ванников, В. В. Вахрушев, П. Н. Горемыкин, А. И. Ефремов, А. Г. Зверев, В. А. Малышев, П. И. Паршин, М. Г. Первухин, И. Ф. Тевосян, А. И. Шахурин, Д. Ф. Устинов – Маршал Советского Союза (1976). Герой Советского Союза (1978), Дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961), Кавалер одиннадцати орденов Ленина, Народный комиссар и министр вооружения СССР (1941—1953), Министр оборонной промышленности СССР (1953—1957), Министр обороны СССР (1976—1984) (рис. 132) и другие.

Рис. 132. Марка СССР, маршал Д.Ф.Устинов (1908-1984), 1988г.

Советские вооружённые силы за 1941–1945 гг. получили свыше 10 млн т продовольствия и фуража, около 13,5 млн т другого имущества. Сельское хозяйство, несмотря на все трудности военного времени, за 1941–1944 гг. дало стране около 70 млн т зерна. Колоссальную нагрузку вынес в войне транспорт. Железнодорожные перевозки, на долю которых пришлось 85% всего грузооборота, доставили фронту свыше 19 млн вагонов грузов.

Результаты деятельности АН СССР и других научных учреждений позволили непрерывно расширять производственную и сырьевую базу, фронт работ по конструированию и модернизации военной техники, её массовому производству.

Централизованная система государственного управления подчинила деятельность всех партийных, советских, хозяйственных органов решению главной задачи – защиты Отечества и разгрома врага, полностью мобилизовала ресурсы государства, добилась обеспечения выпуска необходимого количества военной продукции, но в то же время удовлетворение нужд фронта привело к резкому ухудшению материального положения внутри страны.

Несмотря на это, добровольная финансовая помощь трудящихся государству позволила дополнительно направить на фронт 2565 самолётов, несколько тысяч танков и много другой военной техники.

Рис. 133. Марка России, северные конвои, 2017г.

Поступления денежных средств от населения в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии и др., по займам и лотереям составили свыше 100 млрд руб.

Существенный материальный и духовный вклад в общее дело внесла РПЦ. Сохранить веру в победу помогали народу писатели, артисты, художники, музыканты. Свою лепту в общее дело борьбы с нацизмом внесли и многие соотечественники в эмиграции, принявшие участие в Движении Сопротивления.

В годы войны США (в меньшей степени Великобритания и Канада) оказывали СССР помощь по т. н. программе ленд-лиза. Поставки основных видов вооружения были морским путем (северные конвои) (рис. 133), а также воздушным и морским путем с Дальнего востока. Они составили сравнительно небольшую долю общего объёма советского военного производства (по самолётам – 13%, по танкам – 7%, по зенитным орудиям – 2%), но важное значение имели поставки автомобильной техники (около 427 тыс. автомобилей), горючего, продовольствия и технологических материалов (станков, паровозов, рельсов и т. п.).

Рис. 134. Марка России, лётчик И.Н.Кожедуб (1921-1991), 2020г.

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войне свыше 11 тыс. советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза (рис. 136). 104 из них получили это звание дважды: летчики И. Н. Кожедуб (рис. 134). А. И. Покрышкин (рис. 135) и Главный Маршал авиации СССР А.А. Новиков (ХМПК 70), трижды - Маршал СССР С. М. Будённый (рис. 68), а Маршал СССР Г. К. Жуков – четырежды (рис. 44).

Рис. 135. Марка России, лётчик А.И.Покрышкин (1913-1985), 2020г.

Четыре Героя Советского Союза – артиллеристы А. В. Алёшин, Н. И. Кузнецов, лётчик И. Г. Драченко и командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда – были награждены также орденами Славы трёх степеней. Орденами и медалями были награждены свыше 7 млн человек.

За время войны награждены орденами и медалями свыше 204 тыс. тружеников тыла, 201 человек получил звание Героя Социалистического Труда (рис. 137), свыше 16 млн трудящихся награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (рис. 139).

Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена также превосходством советских вооружённых сил над вермахтом в боевой мощи, морально-политических качествах, организационном строительстве и военном искусстве. Несмотря на тяжёлые поражения первых лет, Красная Армия переломила ход войны и добилась победы над врагом.

Рис. 136. Марка России, 75 лет звания Героя Советского Союза, медаль Золотая звезда, 2009г.

Рис. 137. Марка СССР, Медаль Серп и молот, Героя Социалистического труда, 1944г.

За годы войны выросла блестящая плеяда полководцев и флотоводцев, которые успешно осуществляли руководство крупными операциями и были награждены высшим военным орденом «Победа» (рис. 138) – А. М. Василевский, Г. К. Жуков (оба – дважды), А. И. Антонов, Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, А.А.Новиков и Ф. И. Толбухин. Дважды орденом «Победа» был награждён И. В. Сталин.

Рис. 138. Марка СССР, 40 лет Победы, орден Победы, 1985г.

Рис. 139. Марка СССР, медаль за Доблестный труд в Великой Отечественной войне, 1946г.

В результате победы в Великой Отечественной войне вырос авторитет СССР в мире, расширились его связи с другими государствами (дипломатические отношения с 25 государствами к началу войны, с 49 – по окончании). Коренным образом изменилась расстановка военно-политических сил в мире.

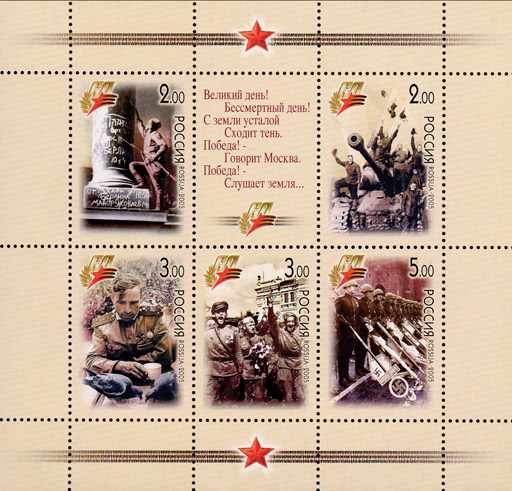

Рис. 140. Блок марок России к 60-летию Победы, 2005 г.

Великая Отечественная война ещё раз подтвердила, что решающей силой истории и главным творцом победы в войне является народ (рис. 140). Она убедительно показала, что сила народа в его единении, его духовной сплочённости, в справедливости тех целей, во имя которых народ ведёт вооружённую борьбу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

При подготовке данной редакции статьи соавтором использовались почтовые марки и карточки, выпущенные Советским Союзом и Российской Федерацией, а также иностранными государствами – участниками Второй Мировой и Великой Отечественной войн 1939-1945 годов. Отбор почтовых марок был выполнен по критериям актуальности выпусков к изображенным на марках и карточках событиям, имеющих большую выразительность и художественные качества этих произведений миниатюрной графики.

При этом юбилейные памятные марки исторических событий войны, выпущенные Российской Федерацией, выбраны в случаях отсутствия выпусков марок в Советском Союзе. Много было выпущено марок, повторно изображавших ранее отмеченные события, но с другими юбилейными датами. В таких случаях предпочтение отдавалось более ранним случаям, с учетом большей выразительности и качества изображений. Всего в статье использовано приблизительно половина выпущенных СССР и Российской Федерацией почтовых марок и марочных материалов по данной теме – из более, чем 300 эмиссий.

Кроме того, как в статье, так и в выпусках почтовых марок учтены не все исторические события войны, указанные в лучшем, на мой взгляд, её описании войны в книге Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления», изд.14, 2024г., Москва, Издательство «Яуза». В частности, не отражена безвозмездная огромная материальная помощь, особенно продуктами питания из Государственных резервов Советского Союза, освобожденным от оккупации фашистов будущим странам народной демократии, оказанная Советским Союзом в последние военные годы и в первые послевоенные годы. Об этой помощи развернуто указал в своей книге Г.К. Жуков. О ней категорически не хотят вспоминать по непонятным причинам в этих странах, особенно в Польше, Чехии, Германии и, в частности, в Берлине.

Замечу, что в статье автора учтены не все исторические события, отмеченные почтовыми марками СССР и РФ. Например, демонстративная и безуспешная попытка открытия союзниками второго фронта в августе 1942 года, а также операции по освобождению некоторых больших городов и проведенных стратегических операций. Соавтором дополнена статья некоторыми такими фактами.

Не всем маршалам, генералам и адмиралам флота Советского Союза были в память выпущены почтовые марки или карточки. Например, адмиралам флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову, В.Ф. Трибуцу и Ф.С. Октябрьскому, маршалам Советского Союза А.И. Ерёменко (выпущена и приведена марка Чехословацкой ССР). С.А. Худякову и многим другим генералам и маршалам. Выпущенные марки и карточки в память маршалам и адмиралам, получившим эти звания после войны, также не включены в статью.

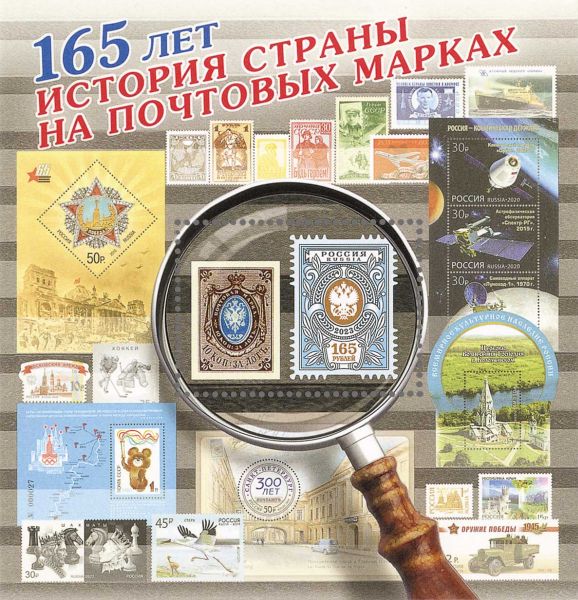

Рис. 141. Блок марки России, 165 лет истории страны в почтовых марках, 2022г.

Таким образом, почтовые марки оказались документами истории, отражающих её трактовку государством, эмитировавшим их в память своего официально признанного понимания исторических событий (рис. 141). Не случайно, что в последние годы почтовые марки иллюстрируют почти каждую вторую статью по истории, размещенную в сети интернет.

Автор данной статьи посвятил теме истории ВСЕХ стран мира свою коллекцию почтовых марок «Политическая карта мира в почтовых марках», которая стала источником приведенных в статье сканов марок из своей коллекции.

На основе статьи Орлова Александра Семёновича

Филателист-историк Нелепин Владимир Федорович

Иллюстрации из коллекции автора

НАЧАЛО

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Первый период

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Второй период

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Третий период

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Третий период. Окончание

Статьи В.Ф. Нелепина

Политическая карта мира в почтовых марках

История Австралии и окружающих островов Южной Океании в почтовых марках

История стран Северной Америки в почтовых марках

История Антарктики в почтовых марках

Всемирные on-line каталоги почтовых марок

Музеи почт и почтовых марок стран мира

История Латинской Америки в почтовых марках

Филателистическая география, как средство просвещения и образования детей, молодежи и взрослых

Комментарии к статье:

Комментировать статью: